透過當代精神醫學大師歐文˙亞隆(Irvin D. Yalon)的心理治療小說,我們得以用一個輕鬆的眼光來簡略的了解叔本華的思想,與其談論書中人物以及他們所發生的故事,不如好好的思考叔本華的哲學思想。

叔本華所有著作中最知名的刺蝟寓言說明了他對人類關係的冷漠看法:

一個寒冷的冬天,一群刺蝟聚在一起互相取暖,以免凍僵,但牠們立刻被對方的刺弄得不舒服,於是分散開來。後來溫暖的需求又讓牠們聚在一起,再度因為刺而退開,於是他們在兩難之間來回,直到找出適當距離,使牠們能容忍彼此。

同樣地,人類因為生活空虛單調而需要社會,促使他們聚集在一起,卻又因為許多令人討厭,互相排斥的特質而一再分開。

叔本華對人類的關係是悲觀的,或許我們也可以說他對生命的觀點也是悲觀的,他認為我們生命就是注定會充滿無法逃避的苦難,如果我們知道未來要面臨的事實,將沒有人願意選擇這種生命。 我們人類本身就是一群受苦的同伴。

在我們所有人的天性裡面都有一個持續不斷,永不滿足的原始生命力,這種生命力叔本華稱之為"意志"。

"我們在生活的每一處都可以看到代表每一件事的核心與'自身'的奮鬥。"

"痛苦"就是這種奮鬥的障礙,阻擋意志通往目標的障礙物。

這不禁會讓我思考著我們每個人存在的意義是不是就為了實現某一個目的,為了實現這個目的我們不斷地重複進行某一個過程,我們在這個過程裡面不斷地被挑起慾望,又不斷地被滿足,如此週而復始,叔本華也對這個週而復始的過程提出質疑,我們是否真正滿意?

"幾乎每個人一生的命運就是工作,憂慮,勞苦,煩惱。

但如果所有慾望一升起就立刻被實現的話,人會如何度過人生,運用時間呢?

如果人類住在烏扥邦,每一件事都自動完成,天上飛的是已烤好的鳥,每一個人都立刻找到意中人,彼此相處也毫無疑問,

這些人就會死於無聊或乾脆上吊自殺,否則他們就會互相爭吵,打架,謀殺,造成更大的痛苦。

無聊為什麼這個可怕呢?

我們為什麼會急著排遣無聊?

因為這是一種沒有瑣事可以分心的狀態,很快就會顯露潛在而令人討厭的存在真相:

我們的渺小,無意義的存在,注定漸漸走向衰弱和死亡。"

走向必然的不幸似乎也是我們人類的宿命,

我們好像站在草原上的羔羊,在屠夫的眼前嬉戲,最後又一隻一隻地成為他們的獵物。在我們平安的日子裡,我們不知道悲慘的命運在等待著我們:

疾病,迫害,貧困,殘廢,失明,瘋狂和死亡。

最後一個令我感觸很深的想法就是,書中提到康德所提出的"物自身",我們所看見的現實並不是感知現實,而是組成現實,因為我們所有的感官資料都會被神經組織過濾,在其中重新組合,形成被我們稱為現實的圖像,但現實其實只是幻象,是大腦透過概念化和分類而構成的產物,並不是外界固有的本質。

既然我們無法不透過大腦的處理過程來看外界的事物,所以不可能知道外界到底是什麼,也就是說,我們無法了解自己的知覺和心智處理過程之前就已存在的本質。這種本質就是康德所說的"物自身"。

這必然是我們永遠不可能了解的部分。

也正因為這樣,我們所體知的生活常常受到我們內心深處的本性,以及我們的情緒所困擾著,情緒遮蔽和歪曲了知識也歪曲了我們對現實的了解,當我們高興的時候,全世界都在微笑,當我們悲傷時,全世界都變得悲觀陰鬱。

所以叔本華很早就體會了史賓諾莎所說的: 從永恆的觀點來看是世界和世事。

一但我們跳脫了自身的環境,我們會發現即使我們耗費一生追尋某一種自以為可以使我們快樂的東西,無論結果是多麼的失望與不幸,都只會有一種結果,人生就只是一個片刻的當下,

死亡與苦難是無可避免的,這是人生的本質。

所以真正快樂的人,就是不假外求的人,內心富有的人不會需要任何來自外在的東西,充盈的內在不會讓自我感到無聊和空虛,一個人才能真切地感受到自我的存在。

叔本華雖然是個悲觀主義者,但我覺得他的悲觀或許在我的"誤讀"之下。

其實悲觀也不悲觀。

前台北榮民總醫院胸腔部主治醫師.胸腔暨重症專科醫師.肺癌專科醫師.內科專科醫師.教育部部定講師.興趣是肺癌治療、骨質疏鬆、免疫學及癌症免疫學等方面的相關研究,以及各種臨床試驗設計與新藥開發,同時也是一名業餘的資深觀影者,一位興趣廣泛的愛書人.職涯的近幾年投入在新藥開發,我想我也可以稱自己為Drug Developper

2009年7月5日 星期日

2009年7月2日 星期四

As I Walk in the darkness....

1. 這一切終於暫時告一個段落了。

讀了好幾個星期的眼科,到上個星期似乎已經超越了某一種程度的飽合,終於在星期六做了一個了結。

雖然已經讀到再塞進任何一點眼科的知識我就要像一隻脹鼓著腮幫子的青蛙,隨時都要聒聒地狂吐,寫到那份傳說中的考古題的時候,才赫然發現自己其實也有點捉襟見肘,當然真正的筆試沒有那麼困難,但是靠半猜半寫濫竽充數的還是不少。

幸好面試的時候似乎有扳回一城的跡象,這都要感謝眼科的好朋友小楊大夫的鼎力相助,在主任那一關的時候進行地還蠻順利,表現比較差的應該還是剛坐下來的那一站,有點語無倫次。

那半小時的面試進行的很快,五個站,十幾位主治醫師和主任,每關是純聊天,盡全力推銷我自己,走出會議室大門時我感到嘴巴非常地乾。

星期天早上我收到主任打來的電話,我很希望她跟我說我錄取了,但是她說不是我不好,是我真的太慢退伍了,她們沒辦法多花一年的錢讓我待在那邊,應該就是他們沒辦法收R0的意思。

雖然我很失望,但是我也很感動,因為她其實可以完全不用理會我這個沒在本院眼科實習過,成績又不是前幾名的人,她說去那邊考試的其他女生都是前幾名的。

這應該算是一種肯定了吧。

明年再來吧,如果這是我的宿命。

2. 如果很相信宿命這件事情,我發現眼科這件事情其實在我的生活之中有很多徵兆,當初馬偕眼科建議我不用報名之後,其實也有點想把這一科刪除了,是當時榮總的總醫師說可以來試試看拼個機會,才讓我又打起了精神。我們單位的組長也是眼科的主任,單位又有另一位眼科的主治醫師,他可是讓我在組內的生活中獲得很多開釋的人。

就更不用提一個我經常默默地在看的盲醫生的部落格。

在這段準備眼科的期間,他們都給了我很大的幫忙,無論是在口試的準備,以及眼科知識上的指導,當時我也私下覺得,即使這一次沒有上,我也是得到的很多東西,

這讓我覺得我能遇到這幾位'貴人'真的是我的宿命,要不是考到了二梯預官,要不是抽到了這個單位,就不會遇上這兩位醫師長官,也不會讓我重拾準備眼科的信心,也從他們當中獲得了很多。

這也讓我相信,這冥冥之中似乎有著什麼。

當然也許什麼也沒有。只是人生的一個插曲。

3. 我常發現每一個週末心情最低落的時候就是星期天的傍晚。

我也常發現每一個星期天的傍晚無論我在做什麼我都會出現在公館,拖著一個有點疲累的身體,帽沿壓地很低,我也開始習慣戴帽子,以及我戴帽子的樣子,然後聽著音樂,耳機塞得很緊似乎不想任何一點喧鬧干擾著我的平靜,一種低落的平靜。

今天傍晚公館這裡有點熱鬧,教堂前面張著藍白閃爍的小燈,夾著聖歌和人群的嘻笑,當那音樂響起來的時候,當我聽到翻開第幾章第幾節的時候,都讓我想去相信這空氣中是否真有神蹟,突然讓我有種想發抖的感動。

可能我也是一個有點失意的人,戴著耳機讓我對真實的世界有了點隔閡,這種隔閡讓我內心那種低落的平靜和街角的喧鬧形成一種格格不入,那台一冰店前牌的特長的人龍,那拿著樂器三五成群的,那坐在椅子上聽講道的,讓那低落的更低落了,那平靜的反而煨蘊成一股莫名的涼,彷彿那空氣中悄悄凝結的冰冷。

讀了好幾個星期的眼科,到上個星期似乎已經超越了某一種程度的飽合,終於在星期六做了一個了結。

雖然已經讀到再塞進任何一點眼科的知識我就要像一隻脹鼓著腮幫子的青蛙,隨時都要聒聒地狂吐,寫到那份傳說中的考古題的時候,才赫然發現自己其實也有點捉襟見肘,當然真正的筆試沒有那麼困難,但是靠半猜半寫濫竽充數的還是不少。

幸好面試的時候似乎有扳回一城的跡象,這都要感謝眼科的好朋友小楊大夫的鼎力相助,在主任那一關的時候進行地還蠻順利,表現比較差的應該還是剛坐下來的那一站,有點語無倫次。

那半小時的面試進行的很快,五個站,十幾位主治醫師和主任,每關是純聊天,盡全力推銷我自己,走出會議室大門時我感到嘴巴非常地乾。

星期天早上我收到主任打來的電話,我很希望她跟我說我錄取了,但是她說不是我不好,是我真的太慢退伍了,她們沒辦法多花一年的錢讓我待在那邊,應該就是他們沒辦法收R0的意思。

雖然我很失望,但是我也很感動,因為她其實可以完全不用理會我這個沒在本院眼科實習過,成績又不是前幾名的人,她說去那邊考試的其他女生都是前幾名的。

這應該算是一種肯定了吧。

明年再來吧,如果這是我的宿命。

2. 如果很相信宿命這件事情,我發現眼科這件事情其實在我的生活之中有很多徵兆,當初馬偕眼科建議我不用報名之後,其實也有點想把這一科刪除了,是當時榮總的總醫師說可以來試試看拼個機會,才讓我又打起了精神。我們單位的組長也是眼科的主任,單位又有另一位眼科的主治醫師,他可是讓我在組內的生活中獲得很多開釋的人。

就更不用提一個我經常默默地在看的盲醫生的部落格。

在這段準備眼科的期間,他們都給了我很大的幫忙,無論是在口試的準備,以及眼科知識上的指導,當時我也私下覺得,即使這一次沒有上,我也是得到的很多東西,

這讓我覺得我能遇到這幾位'貴人'真的是我的宿命,要不是考到了二梯預官,要不是抽到了這個單位,就不會遇上這兩位醫師長官,也不會讓我重拾準備眼科的信心,也從他們當中獲得了很多。

這也讓我相信,這冥冥之中似乎有著什麼。

當然也許什麼也沒有。只是人生的一個插曲。

3. 我常發現每一個週末心情最低落的時候就是星期天的傍晚。

我也常發現每一個星期天的傍晚無論我在做什麼我都會出現在公館,拖著一個有點疲累的身體,帽沿壓地很低,我也開始習慣戴帽子,以及我戴帽子的樣子,然後聽著音樂,耳機塞得很緊似乎不想任何一點喧鬧干擾著我的平靜,一種低落的平靜。

今天傍晚公館這裡有點熱鬧,教堂前面張著藍白閃爍的小燈,夾著聖歌和人群的嘻笑,當那音樂響起來的時候,當我聽到翻開第幾章第幾節的時候,都讓我想去相信這空氣中是否真有神蹟,突然讓我有種想發抖的感動。

可能我也是一個有點失意的人,戴著耳機讓我對真實的世界有了點隔閡,這種隔閡讓我內心那種低落的平靜和街角的喧鬧形成一種格格不入,那台一冰店前牌的特長的人龍,那拿著樂器三五成群的,那坐在椅子上聽講道的,讓那低落的更低落了,那平靜的反而煨蘊成一股莫名的涼,彷彿那空氣中悄悄凝結的冰冷。

2009年6月15日 星期一

兄弟 -- 余華

"意料之外,情理之中。"

兄弟下冊最後幾個章回末,出現了這一句話,我想這句話大概就能說出我對這本書的感受了。

兩個異父異母的兄弟李光頭和宋剛,在兩個不同的時代所遭受的經歷和兩個截然不同的人生,前一個時代是文革時代,是一種無知卻又趨近瘋狂,精神壓抑與命運悲慘的年代,後一個時代就是文革後的時代,是一個爆炸雜亂淫欲腐敗,紙醉金迷的混亂時代,兩者都是同樣的瘋狂,同樣的不理性,同樣盲從。

文革時代的兩個人的故事就是上冊,也是全書最最精采的地方,在這個命運悲慘的年代,彷彿看到像<美麗人生>裡面,Roberto Binigni企圖用玩笑和奪取獎品這樣的笑話,來掩飾納粹在進行恐怖的大屠殺的事實,我們也在書中看到這兩兄弟的父親宋凡平,也想要用同樣的方式讓這兩個孩子擁有完美而快樂的童年。

宋凡平的名字似乎是有點意義,平凡的倒過來,如果硬要給他標上一個符號,我會說他只想當一個平凡的父親,讓孩子們平凡的長大,有著一個平凡的生活,平凡而簡單的生活。但是時代很複雜,時代是複雜又趨近於瘋狂的,在文革那個反智的世界裡,無知的人名被驅動起來摧毀他們所不明白的一切,這就是如同戰爭,如同種族屠殺一般,極度不理性與極度的壓抑。

在這樣的時代下李光頭與宋剛度過了悲慘的童年,也反應出兩人真摯的兄弟之情。

後一個時代似乎是進入了現代的資本主義社會,隱約的我們不難發現作者諷刺了不少現代的社會亂象,沒有內容的肥皂劇,整形,選美,美容,詐騙,靠撿破爛致富的李光頭,擁有了巨額財富卻又好像什麼都沒有,一切都因為錢而變的混亂,或者該說那無窮無盡的慾望,就像快速到滿杯子的啤酒冒出來的泡沫,滴的到處都是其實什麼也沒有。

這時候的時代陷入的是另一種瘋狂,那種瘋狂讓人秉棄你原來所相信所恪守的一切道德,理念,都不復存在,那是一種慢性的摧毀力量,摧毀著社會也腐蝕著我們的人心。

下冊走到這裡故事已經在意料之外,因為太不合常理也太辛辣,但是卻在情理之中,因為我已經感受到這社會的崩解和道德的淪喪,一切又將走向毀滅。

通俗的力量是很大的,這本書比大部分余華的小說都來的通俗好讀,個人覺得可以和<活著>,<許三觀賣血記>並列為他的三大小說。

2009年5月30日 星期六

平原 --- 畢飛宇

"人生三樣苦,撐船,打鐵,磨豆腐。"

在「青衣」和「玉米」之後,又看了這本「平原」,雖然我看過的大陸作家不多,就莫言,余華和畢飛宇.

莫言,看了好幾本之後就知道他其實就是一個炮孩子,一個麵包師父,一個很炮的麵包師傅。

余華,就是文字很不安,我會說是一種詭異的滑稽。

畢飛宇呢? 畢飛宇應該就是個不安詭異又很炮的麵包師傅。

但我想畢飛宇應該是這三年來我最喜歡的一個大陸作家。

「玉米」和「平原」對書中女性縝密的心思,女性間勾心鬥角,肢體語言以及眼色的生動描繪和想像都非常的精彩,只不過「平原」的主角端方是個男性,但是這個男主角獨立一個人是難撐大局的,這個磅礡又有著史詩意味的小說,沒有幾個稱職的女角是怎樣也演不成的,一個是他愛的女人三丫,一個是端方他娘沈翠珍,另一個就是愛他的人支書吳蔓玲,於是就在這片莊稼人生活的黃色蒼茫土地上,文革時代式的史詩寫出這些人的血淚與愛恨。

我常常想文革時代的人是沒有自由的,中國大陸人是沒有自由的,又更深層的想,或許中國人本身就是沒有自由的。

"人生三樣苦,撐船,打鐵,磨豆腐。"這真的是人生的三樣苦嗎?

中國千千萬萬的農民們可能不會覺得這三樣是苦,這三樣苦是城裡人的苦不是莊稼人的苦,莊稼人是沒有權力說苦的,因為如果說苦,等於是承認自己的生活是沒有出口的,是任人擺佈的。

的確是如此,莊稼人看天吃飯,颳風下雨酷曬,時節不就是莊稼人的生活規則嗎?

日出而作,日落而息,在農忙與收成,隱約之中也暗自決定了娶妻生子的節令,沒有收成沒有穀物,新生下來的小生命能活嗎?

愛情呢? 愛情能有一個選擇嗎?

三丫愛端方,但是雙方的家長不成全,某個晚上這對男女就偷偷地找了間教室給睡了,滿身被蚊子叮得全身紅疹而不自覺。

家長不成全,三丫她娘還想找了個瘸子趕快把這女兒撮合嫁了,那麼三丫只得發瘋,這一發瘋不得了,感情的事在那個無以抒洩的情況下是要鬧自殺的。

三丫喝農藥自殺了,端方也發瘋了,三丫緊緊抓著端方胸口的衣裳呢喃著,那個舉動是晴天霹靂驚世駭俗的,在當時農村社會來說這個舉動是個刻骨銘心的表徵。

端方發瘋了,他瘋到忘了三丫的長相,他想不起來那個三丫,那個和他半夜在漆黑的教室裡私守的三丫,他只記得她分開的大腿,凸起的乳房,和火熱的皮膚,那情欲是鮮明像燙了疤的,但他就是想不起她的樣子。

三丫的命運是悲哀的。

另一個我想說說的就是吳蔓玲,村子裡的支書,同時也是一個知青,一個主任說前途無量的知青。

支書這麼大的幹部,村子裡是沒有男人配得上的,要也是個城裡的人有念過書的另一個知青,套句那農村裡的粗話,就算她躺在那,村裡也沒幾個雞巴硬的起來。

這話粗歸粗,卻是粗的有他的道理。

這樣的女強人是難嫁的,難嫁的女強人愛上了村裡健壯有胸膛的男子端方,卻又被另外一件難以啟齒的事情結實地擋住了,

那麼愛情還會有結果嗎?同樣也是會讓人發瘋的,似乎也只有發瘋,吳蔓玲才能擺脫她的身段和那些市俗的束縛,用她的雙手用力地緊緊地箍著端方的脖子,張口咬著端方的脖子,"端方,我終於逮住你了。"

回過頭來想想,她到底是回歸了她的本我,還是失去了她的本我呢?

畢飛宇的語言是很豐富的,<平原>中充滿了滿足人最基本的兩個元素,食,色。

在這個食是很匱乏的貧窮時代,色也同樣被壓抑著,就連賦予色正當性的愛情也受到種種的限制,但無論傳統的禮教與陰險的流言如何地去限制這些情慾,這些情慾仍然四處噴發著激盪出奇異的色彩,就好像上天怎樣去磨難考驗莊稼人,莊稼人也同樣找到了生存繁衍的方式。

特別的就是那個讓人難以想像與忘卻的年代,也是這部小說的精彩之處。

2009年4月16日 星期四

車輪下 Unterm Rad --- 赫曼˙赫塞 Hermann Hesse

"不可以洩氣,一洩氣就會被押在車輪下了。"

不曉得這句話會不會是"車輪下"這本書被叫做車輪下的原因。

這本書有人說是赫塞自己自傳式的寫照,不過之前很多本書每一篇在書背上的簡介都是這麼說的。

仔細回顧起赫塞早年的求學生涯,似乎也和書中的主角漢斯˙吉拉本德有些許的雷同,小時後是個受父母和師長高度期望的孩子,出身在一個受宗教思想影響很深的家庭,之後努力準備進入神學學校,但是在接受神學教育的過程當中又因為處於反抗期,他曾經自我期許為詩人,對當前的未來有許多的迷惘和反抗,甚至還兩度去買手槍回來想要自殺,當然他最後是沒有自殺成功,只是飽受精神疾病之苦。

漢斯的故事和赫塞本身在青春期的這一段是十分雷同的,他是一個眾人眼中非常優秀的孩子,十分努力專注於課業上,他的父親和學校老師也十分認同且支持他,不過他很容易緊張,考試的時候很擔心自己會犯錯,也很容易因為別人說這次來考試的對手也十分優秀,就會有點自亂陣腳,不過他還是以州試第二名的優秀成績近了神學院,他成為了故鄉的光榮。

進了神學校以後,他的好朋友赫爾曼˙海爾納是一位具有詩人氣質的優秀青年,但是後來被學校開除了,漢斯非常喜歡海爾納,書中某些片段讓我感覺到,海爾納似乎引領他來到一塊他想去嘗試卻又因為罪惡感有點害怕的地方。

"他覺得海爾納大膽的行為是冒瀆神靈,但另一方面又覺得這樣的犯罪是英雄的行為。"

海爾納經常把陰鬱的氣質加在漢斯的身上,

"原因之一是他悄悄地脫掉了孩子氣,另一個原因是他精力慾望過剩,沒有預定的目標,以及無法理解的陰鬱衝動。在這個時候他需要有人同情,有人來讓他撒嬌。小的時候他非常依戀母親,現在他對女性的愛還沒有成熟,所以對他事事順從的朋友,就是他的安慰。"

回想我們的青春期時代,是不是也有一個這樣的海爾納呢?

"海爾那就沉緬在傷感的氣氛中,浸潤在霧一般的憂愁中,把那憂愁用嘆息,話語,和詩句的形式,傾注在無辜的漢斯頭上。"

漢斯越衷心地珍視自己幸福的友情,就愈是和學校疏遠了起來。

老師們眼睜睜地看著漢斯被海爾納這樣的壞孩子給帶成問題學生,

"自古以來,天才和教師之間,永遠存在著不可動搖的鴻溝的。天才型的人在十四歲就抽煙,十五歲就談戀愛,十六歲就上酒館,看禁書,寫大膽的文章,有時候嘲諷地看著教師。"

"真正的天才,通常是能治療自己的傷痕,不向學校屈服,寫出優秀的作品。"

不過漢斯似乎不是真正的天才,他不像海爾納那樣,他無法治療自己的傷痕,海爾納被趕出學校之後,他也開始一厥不振,他不再是老師眼中的優秀學生了,他也被趕出了神學院。

"大概除了那個年輕的副教授之外,誰也不會發現這個清瘦的少年臉上所浮現出來的無可奈何的微笑裡,隱藏著一個逐漸消逝的靈魂,正用畏懼和絕望的眼神環視著周圍。"

他回到了家鄉,父親沒有責備他,但是父親虛假的客套來到一種無法掩飾的程度,他去做工了,而沒有繼續他的學業,他感受了許多田園鄉土的氣味。

下面這個句子就很有這種田園鄉土的滋味,我很喜歡。

"果汁的甜美香氣充溢在整個大氣之中,這香氣正是成熟與收穫的精華,可以說是一年當中最甜美的事物。在冬天來臨之前,能夠吸到這樣的香氣真是叫人愉快。一吸到這香氣,就能讓人懷著感激之情,想起許多美好而偉大的事物,比如五月的細雨,夏天的驟雨,秋晨的冷露,炎夏的暑熱,雪白與鮮紅的花朵,收穫前果樹的紅褐色光澤,以及四季的轉移所帶來的美麗景色。"

沉浸在如此療傷的環境當中,漢斯的心情似乎也有好轉,同時他還邂逅了一個女孩嘗到了一種若有似無的愛情的滋味。

當然這愛情最後是無疾而終了。

故事的最後他和一群工人去喝個爛醉,最後醉倒在河邊睡著了,他想起父親可能在找他,一面正在咒罵著這個沒有用的孩子喝個爛醉才回家,想到這裡濃濃的睡意佔據了他,任憑流水將他疲憊冰冷的身軀給帶走了。

跟之前看的赫塞的作品比較起來,"車輪下"相對地很有故事性,和一直以來處於升學壓力下的我們比起來,漢斯的心境應該是很有共鳴,只是我們無法將自己放逐於田園與鄉野之間,從赫塞比下流露出來的鄉土,比較難在我們這些都市孩子中引起共鳴,不過沒有共鳴無所謂,我也是能夠想像的。

這本書另外的名字叫做"心靈的歸宿",就如同他的其他作品一般,很深刻地探討著對自我的探索,以及對自我的懷疑,透過漢斯這樣一名憂鬱少年,他對美的狂熱與追求,沒有被適切地諒解以及引導,讓這些美的狂熱被抒發成其他的形式,也是一種對教育體制的批判和質疑。同時我也十分的相信與認同,人對內在自我的懷疑以及未知的未來的不確定性是永恆存在的憂鬱。

剩下<荒野之狼>和<玻璃珠遊戲>赫塞的作品和意志就能徹底的了解了。

2009年4月4日 星期六

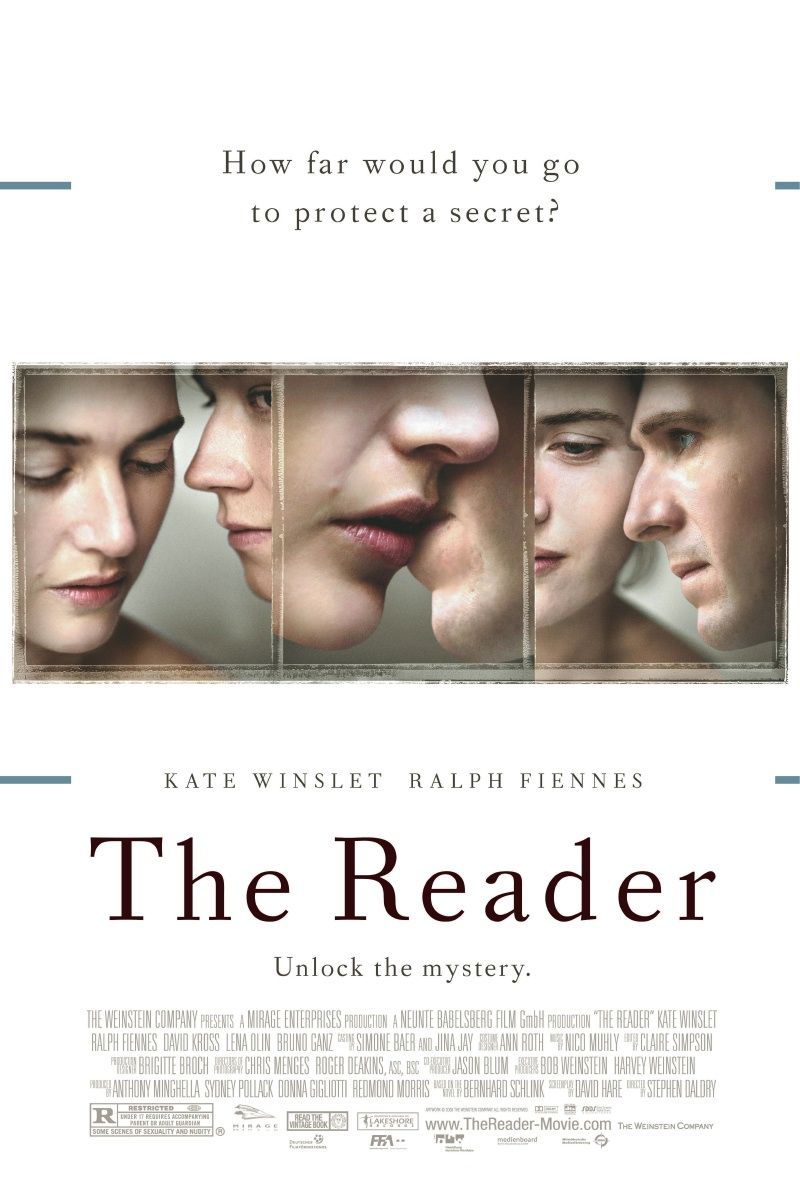

The Reader (2008) --- 為愛朗讀.壓抑的愛情.

看完這電影浮上我腦海當中的是另外一部電影,王家衛的"花樣年華",那種含蓄又壓抑的情感,那埋藏心底嘶喊的愛情。

一個十五六歲的年輕小伙子Michael Berg愛上了在電車上工作的女查票員Hanna Schmitz,事情就這樣發生了,來得很快,很快地Hanna的家就變成Michael最常去的地方,他每天急著放學,他甚至不回家,他們瘋狂地做愛,在Hanna要求Micheal為她朗讀一些書中的句子之後。

這是一個祕密,一個不能告訴別人的忘年之交,而Hanna也有另外一個祕密就是她不識字,在那個Michael和她一起的單車之旅時,從她看著旁邊小孩子們看著菜單時慌張的眼神,那種不安中帶有點罪惡感的神情,不難發現Hanna對於自己不認識字這件事感到羞恥。

突然有一天Hanna升職了,她必須要離開這裡,離開他,她無法開口。

離開的前一天,不難從她幫Michael洗澡時臉上專注中帶著堅毅與不捨的眼神發現出來,她帶著手套擦著他每一吋的身體,似乎是一種道別的儀式,一種記憶的方式。

Michael很難過地繼續他自己的生活,似乎是進入一種無法重新再愛上任何人的那種空虛與孤單。

在一個巧合下,身為法學院學生的她參加了一場審判,Hanna也正好在裡面出現了,當年離開他的她去當了守衛,二戰後面臨了審判,他在此時聽到證人說Hanna喜歡犯人念書給她聽,他也想起了那段他念書給她聽的時光,他也赫然發現Hanna其實不識字。

但是這個秘密Hanna似乎不願意告訴任何人,即使被其他的受審判的守衛栽了贓判了終身監禁,Michael似乎也明白Hanna寧死都不願意讓人知道這件事,所以他也沒有去幫助她,那不但要揭發她不識字的秘密,還有當年的那段感情,那段也許不能見容於社會的愛情,也將隨著這場審判被無情地攤在眾人面前,那似乎是一個比死更為難受的羞辱。

Hanna進監獄之後,Michael又開始為她朗讀,他把以前讀過的書錄成錄音帶寄到獄中給Hanna,Hanna也透過這些錄音帶配上圖書館裡面的書開始學習寫字和閱讀,但是Michael始終都沒有去看她,直到她要出獄前Michael才去獄中看她,但是兩人相見卻十分平靜,看的出Michael似乎不停在壓抑自己的感情,就好像當年十五六歲那種洋溢奔放的感情突然間因為對方的不告而別就被封印到內心的底層,這時候要讓那些感情從幾十年後的重逢中澎湃而出似乎是十分的困難,或許這其中還參雜了一點懷疑一點憤怒和一點失望,而從Hanna的眼神我也不難發現對Michael的冷淡所傳達出的悲傷,那悲傷的情緒也是很複雜的,從前十五六歲的男孩長大了,真的是長大了,而她在獄中度過了二十年空白的人生,似乎就如同讓這個小男孩一夜長大,甚至比一夜長大多了很多,那種期待落空的傷心無以名狀。

在出獄的前一天Hanna自殺了,Michael很傷心彷彿這幾十年來所壓抑的愛情一口氣衝了出來卻衝向一個沒有邊際的空洞,然後徹底的消失,最後的他向女兒吐露出了他內心當中的這段愛情,這似乎也解釋了為何他這些年來對人的疏離,以及他所豎立起名為孤單的那座牆,他在內心裡保守了這為愛朗讀的秘密和那這段愛情,直到Hanna的死去。

這電影最讓我感動的就是那壓抑的愛情,那種含蓄的情意,就是這電影最最打動人心的地方。

Kate Winslet將這當中複雜的輾轉的心事詮釋地無比的好,用The Reader加上Revolutionary Road拿下奧斯卡影后的確是實至名歸.

2009年3月16日 星期一

鄉愁 (Peter Carmenzind) --- 赫曼˙赫塞 Hermann Hesse

"我的人生到底有什麼意義?

為什麼我得經歷無數的悲歡離合?

為什麼我一心企盼的真與美,至今仍遙不可及?

為什麼我為那些值得追求的女子流淚,還要飽受愛的折磨?

而今又為一份沒有結果的愛,羞赧的垂首哭泣?

上帝既已命定我的孤獨,為什麼又給我一顆渴望被愛的心呢?"

這本書講的是一名叫做Peter Carmenzind散文式的自傳,Peter Carmenzind和之前所讀過的赫塞的小說很像,他也是徬徨少年時裡面的Demien也是流浪者之歌裡面的悉達多,他就是赫塞自己。

Peter Carmenzind在書中經驗了友情愛情和親情的來來去去,他曾經愛上一個女孩子,花了許多時間為她摘了鮮花,卻又悄悄地放在她的門邊,他心裡一直想著那些玫瑰她是否能接到,他也懷疑這段愛情和他將來所經歷的,會不會都只是唐吉珂德式的幻想。

"堅吝的人生依然緘默,任我顛沛流離,既未招來風雨,也沒喚起星星,一味要我謙卑,馴服,要我掙脫頑固的桎梏。它不在乎任我演出驕傲與自以為是的鬧劇,僅等待著迷途的孩子自己重回母親的懷抱。"

當然這段感情經過漫長的等待之後就這麼結束了,後來的他嘗到了人生的痛苦,母親的死亡讓他重浪漫美麗的夢境當中驚醒,卻墮入了酒醉的生活。

"在死神靜默,嚴肅的帶領下,母親顯得多麼高貴。

死神就像一位嚴父,把迷途的孩子領回家,

既冷酷又無比的可靠與仁慈。"

"我也突然懂得,原來痛苦,失望和悲愁不是為了惹惱我們,使我們氣餒或者無地自容。他們的存在,是為了使我們心智成熟,臻於完善。"

在憂鬱傷心之中他酖溺於酒神的懷抱,之後他又重拾了自我,他重新愛上了一個女孩,卻又是一段無疾而終的感情,最後他放逐於大自然幽秘深遠的懷抱當中,並將自己的愛昇華為人群之愛,重新體驗了生命的高度和視野,以一個吟遊詩人的姿態悠遊於天地之間。

讀完之後,我又重新把幾個段落翻了幾回,有好幾次都讓我顫抖,我想起了<徬徨少年時>裡講的那句話,

"我只是嘗試著過自己要的生活而已。為何如此艱難呢?"

人生就是這樣不斷地遵循,卻又不斷地悖離,那些痛苦和快樂是共同存在的,只有放大我們的感受才能重新感受生命。

最後我想引書背上的一句話,雖然它好像是出自<徬徨少年時>但因為它就恰巧出現在書背上,這句話似乎很符合赫塞一直以來所強調的價值。

"我恍然大悟,自己以往只不過瞇得世界的一個小縫,並未窺見宇宙的真相。

我的心中不禁升起一股嚮往,猶如羅盤上抖動的指針,指向遙遠的前方。

從此,當我看到雲彩漫遊無盡的天邊時,也終於懂得她們的美麗與哀愁。"

2009年3月15日 星期日

8½ (1963) --- 八又二分之一

Director:Federico Fellini

Writers:Federico Fellini (story) & Ennio Flaiano (story)

透過這部電影我們進入了Federico Fellini充滿想像與夢境乃至近乎囈語的電影世界。

Marcello Mastroianni是Federico的化身,他在電影中扮演一個想要好好的拍一部自己想拍的電影的導演Guido,但是卻被自己的想法,演員們和製片們糾纏著,之後他的過往和他與妻子生活的困境與他的現實開始交葛不清,就呈現出我們在電影當中看到的奇妙景象。

所以不難想像,我們進入了如Day For Night (註1) 一樣的情況,"電影中的電影"。

但這電影似乎比電影中的電影更加的複雜,這是電影中有電影有導演的想像,有導演的童年,導演的夢境,這四者混而為一,構成了這部八又二分之一,所以我們很難敘述這電影到底在說什麼,簡單一句話來說就是有一個導演想拍一部電影但是沒拍成。

另一個角度來說,這是導演的心靈世界。

電影的第一幕非常的有力量。

在一群車陣當中,有一輛轎車裡面做了一個人,車子全部都停住了,他和他的車被困在這群車陣當中,他想要逃開這輛車子但是沒有辦法,旁邊的車子裡的乘客看著他,看著他受苦,並且看著他冷冷地微笑,旁邊的公車裡也擠滿了乘客,每個人每一雙眼睛都在看著他,他的車子開始冒煙,他就快要窒息了。

最後他終於成功的飛離車子,飛上了天空,但是她的腳踝綁著一條繩子,繩子的另一端被另一個人握著,他就像風箏一樣在空中飛。

最後他被扯了下來,掉到了海上,而他也從他的夢境當中醒來。

這一幕似乎就說出了導演的意志,他是處在一個困境當中,in a traffic jam, embouteillage, suffocating, 那種苦悶不言可喻。

另外一個令我印象深刻的是Guido進入自己的夢境來到他的小時後,他和一群小孩子跑到海邊找一個很胖的女人La Saraghina,在Amarcord當中,我發現Fellini對這樣豐乳肥臀的女人似乎有種獨特的迷戀,他代表著兒童到青少年時期的他對女性肉體的幻想與愛戀,那些女人都有豐乳肥臀並且身材高大,有點年紀且性經驗豐富的表徵,這樣的表徵似乎也反射出他自己是個沒有性經驗的純情少男,女性乳房與臀部在想像中被放大了。

這個片段最後,神父和修女們對他說去找La Saraghina是很可恥的,因為她是一個魔鬼。

他背上了羞恥的罪名的牌子,走進教室裡被同學們嘲笑著。

但是最後他還是跑到了海邊跪在遠方看著Saraghina回頭望著他。

另外一個也很有名的片段就是"Harem Scene"。

某一天早晨Guido和他的太太Luisa以及Rossella坐在旅館的花園裡喝咖啡,他的情婦Carla突然走進了這個花園,Luisa知道那是Guido的情婦之後他們就開始爭吵,Guido此時進入了他自己的想像,這個想像就是Luisa走過去和Carla開心地講起話來,並且兩人互相親吻對方。之後進入了Guido的家中,在這裡面有Guido所有和他有關連的女人,她們彼此和平相處著,但偶爾會有點爭執,而Guido可以主宰她們,他甚至拿鞭子抽打她們並且叫年紀超過二十七歲的女人都去住樓上,也就是打入冷宮不想要再見到她們。

而Luisa在此時扮演著一個盡心盡力的太太,做全部的家庭工作為了只是要讓Guido快樂。

Rossella這個角色也是一個很奇妙的存在,她說他要在旁邊看Guido怎麼處理他和那些女人的關係和問題,他就像是一個審視者,觀察者,抑或者是Guido自己的良知。

看過費里尼的Amarcord和La Dolce Vita之後,似乎對費里尼的核心意志有一定程度的了解,再來看這部<八又二分之一>可能對裡面導演的想法會比較能夠有連結。

這真的不是一部容易懂的電影,有人說他超越了我們一般人對電影的認知和想法,有人說他是一個全新的電影的語言,以當時一九六三年的背景這種現實與夢境結合的手法似乎是很新很特別的,比較起像路易布紐爾的電影'中產階級的誘惑','青樓怨婦'(Belle de Jour)也是一種近乎夢境式的荒唐,雖然年代稍微晚了,有著不同的風格,同樣也是展現了極大的戲劇張力。

不過比較起來我還是更喜歡費理尼在本片當中的表現方式,我會說我很喜歡八又二分之一,並且我擔心將來我再重看八又二分之一的時候我將找不到形容詞來形容我對他的喜歡。

Anouk Aimée飾演Luisa,Guido的太太,電影中短頭髮戴黑框眼鏡的她,臉上有股低調且與眾不同的氣質,非常讓人喜歡,那一頭短髮和黑框眼鏡的打扮,以現在的眼光來看實在是非常的時尚。

註1: Day For Night 是法國導演楚浮(François Truffaut) 個人認為最商業且最易懂的電影,原名叫La Nuit américaine 中文又翻作「日以作夜」,也是一部描述拍電影的故事的電影,所以是「電影中的電影」.

2009年2月19日 星期四

Revolutionary Road (2008) --- 真愛旅程-- 一條革命之路

Director: Sam Mendes

Writers: Justin Haythe (screenplay) Richard Yates (novel)

這是描述一對中產階級夫妻在婚姻的某一個階段回頭來審視自己時,發現自己處身於一個不上不下動彈不得的困境,那些年輕時代的夢想和美好似乎因為著現實環境的因素,陷入了一個無法改變,或者應該說無力改變以及沒有勇氣改變的困境。

雖然這電影的故事人物沒有辦法說服我這對夫妻有什麼與眾不同的地方,但是我們知道他們兩人是人人稱羨的一對夫妻,也許男的帥(?),女的美(?)。

April說他認識Frank的那一晚,他覺得他不單單只是一個在碼頭工作的工人,他可以是任何人,也就是說他認為Frank是那種想要做什麼就能成為什麼的人。

當然在電影的簡單的鋪陳下,這些背景其實很難說服我,但這不是重點。

我覺得讓我感受最深的就是這對夫妻曾經有過的夢想,因為現實環境而沒有辦法去實現,中年的夫妻遇到了很多問題,如果想要改變現有的生活方式而投向一個全新的生活環境,勢必要放棄現在有的工作,比如說去巴黎定居。

去巴黎定居聽起來是一個多麼浪漫的事情,如果再年輕個十歲,如果還沒有一份穩定的工作,也許這兩個人真的會毫不考慮地衝向巴黎,拋下在美國的這一切。

但似乎沒有辦法,April很想要堅持這樣的理想,但是Frank似乎不想,他不經意地升職了,他不經意地讓April懷孕了,他們有了他們養不起的小孩,當他知道April懷孕時他很生氣,April也很生氣,她不能有這個小孩,有了這個小孩他們就去不了巴黎,因為他們也養不起。

於是我看到Frank開始搬出各式各樣的理由,原來他所堅信的價值突然間全部轉變了。

You want to play house you got to have a job.

You want to play nice house,

very sweet house, you got to have a job you don't like.

於是我們看到兩個人對同一個問題做了兩個截然不同的決定。

另一個我看到也讓我感觸很深的就是這一幕。

Don't worry, I can't be bothered!

You're not worth the trouble it would take to hit you!

You're not worth the powder it would take to blow you up.

You are an empty, empty, hollow shell of a woman.

I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much?

Why the hell are you married to me?

What the hell are you doing carrying my child?

I mean, why didn't you just get rid of it when you had the chance?

這一幕Frank掄起拳頭就要打在April,但是又收了回去。

Revolutionary Road,當初他們一起看房子找到的這條路,似乎就是想要生活一輩子,片名與其稱之為真愛旅程,倒不如就叫做革命路吧,也許革命路更貼近這電影的感覺。

April如果想要奮起反抗她所不滿的現狀,就是要除掉一切的阻礙,這樣的行動就是需要非常的破壞,也就是革命!

革命需要很大的勇氣,這讓她陷入了困境,其實他們兩人也都陷入了這樣一個困境,或者如他們兩人所說的,他們其實沒有他們所想像的那樣不平凡,那也症意味著所有中產階級的夫妻們到了某一個年紀都會陷入這樣一個困境,開始懷疑自己的現狀,開始懷疑自己的過去的夢想為何不再存在,如同赫曼赫賽所說的一個人的一生就是不斷地遵循以及不斷地悖離,只是當我們來到三十幾歲,當我們發現我們的人生不斷地和我們的初衷悖離時我們該如何讓自己回到這條路上,也許我們也是要踏上這麼一條Revolutionary Road。

我還蠻喜歡這部電影,雖然有一些不完美的地方,但我必須說這電影給了我一些衝擊,特別是在讀完<徬徨少年時>之後,雖然這兩者的感覺不太一樣,卻也不難從中找到一些共鳴。

關於我的人生,到了那個時候,我是會妥協,還是會革命?

2009年2月12日 星期四

徬徨少年時 (Demian) --- 赫曼赫賽 Hermann Hesse

"鳥奮力衝破蛋殼。這顆蛋是這個世界。若想出生,就得摧毀一個世界。這隻鳥飛向上帝。這個上帝的名字是阿布拉克薩斯(Abraxas)"

這是一本很意識流的書,雖然我不是很知道什麼叫做意識流,我想情節開始脫離現實然後進入作者的想像,或者是進入作者的人生經驗和感受並且和主軸具體的情節溶為一體,同時卻又顯得脫離,之後有點無法分辨,我就會覺得這就是我的意識流。

文中的主角叫做辛客萊,講的是辛客萊從小到大的故事,以及他的一個好朋友德米安,也就是書名Demian。

他所述說的德米安是與眾不同的,有種優越而冷漠甚至輕視的氣息,跟一般的孩子不太一樣,他的眼神當中有著大人的那種成熟特質,有時卻又有點憂鬱,是一種一般孩子不會喜歡的特質。

他們曾經在一起談論該隱,不過我對聖經不是很了解,我只知道他們對當時的信仰提出了質疑。

德米安是他心中的一個目標,一個他想要渴望成為的人,也是他的引導者,在他長大的過程當中他和德米安分開了,但是他卻常常想起德米安,很多事情他都會自動投射成德米安。

包括他後來喜歡的一個女孩子碧翠絲,他愛上了碧翠絲想要畫筆畫下碧翠絲的樣子,沒想到畫好之後卻發現他所畫的人是德米安。

德米安的形象結合各式各樣的形象在他的心中不斷地出現,有時擁有著女性的軀體,有時又像是母親溫暖的擁抱,有時又好像是童年那充滿堅定穩重眼神的德米安,有雙漂亮的眼睛。

另外一個書中我很喜歡的概念,就是二元的世界,這個世界是善與惡並存的,如果德米安代表的是辛客萊心中的善,那麼童年時不停地欺侮恫嚇他的克洛摩就是惡,這兩個世界同時存在辛客來的內心,也存在我們每個人的內心,我們就在這善與惡的兩個世界裡來回著,共存著。

" 我只是嘗試著過自己要的生活而已。為何如此艱難呢?"

不知道為什麼當初看到這句話的時候給了我不小的震撼,這句話彷彿說出了我內心深處的一個秘密,好像讓我又重新看清楚了自己,好像內心裡面一直被壓抑住的那個聲音又開始呼喚著我了,也許我所生活的一切本身是一個錯誤,是一種對抗現實下的掩飾。

我也發現我們每個人成長的過程,就是一種對自我的追尋,我想童年時代的我的內心似乎也存在這樣一個德米安,就是一個你覺得比你了不起很多,一個你想要成為的同儕角色。

在這個追尋,成長,蛻變的過程當中,我們和原始的我不斷地悖離然後又回歸,不斷地想要成為某個人,然後發現自己無法成為那個人,之後開始有點徬徨,之後又找到了一個方向,我覺得"德米安"就是藏在我們心中的一種價值觀。

最後作者要我們不要遺忘自己的童年,可以透過觀察孩子讓我們回到童年,特別是一個望著天空發呆口中喃喃唱著只有他自己才懂的歌曲,彷彿看著他的我們也跟著他的歌聲輕輕地飛行著,帶著我們回憶起那些很難想起的味道,那些已經變成神秘古怪的聲調。

所以我希望我永遠都不要忘記回到童年的方法,即使生命是要把我引導到更成熟且老去,但我都不想要忘記那些原始的,我所經歷過的,那我曾經想成為的一切。

最後作者要我們不要遺忘自己的童年,可以透過觀察孩子讓我們回到童年,特別是一個望著天空發呆口中喃喃唱著只有他自己才懂的歌曲,彷彿看著他的我們也跟著他的歌聲輕輕地飛行著,帶著我們回憶起那些很難想起的味道,那些已經變成神秘古怪的聲調。

所以我希望我永遠都不要忘記回到童年的方法,即使生命是要把我引導到更成熟且老去,但我都不想要忘記那些原始的,我所經歷過的,那我曾經想成為的一切。

2009年1月9日 星期五

先知 (Prophet) --- 紀伯倫 Kahlil Gibran

十八歲的時候紀伯倫用阿拉伯文寫下先知,四十歲的時候英文版的先知才正式問世,這些文字跟隨著他將近三十年,最後淬煉成這些充滿智慧與哲思的話語,在我最徬徨,困惑的時候,給了我不少答案和方向,也透過這些文字,我們也得已聆聽紀伯倫心靈中的永恆之歌。

這本書分成很多主題,從愛情,婚姻,小孩,到罪與罰,甚至是死亡,紀伯倫用詩的形式透過宋碧雲女士富有質與美的翻譯,表露出這永恆之歌的智慧與美麗。

以下是一些我很喜歡片段:

「論婚姻」

“聚首間留點空隙吧。 讓天堂的風在你們之間跳舞。

彼此相愛,但勿立愛情盟約。

寧可讓它成為你們心靈海岸的活海。

為彼此斟滿酒杯,但不要同杯共飲。

給彼此麵包,但不要吃同一條。

同唱同跳,開心熱鬧,但要讓對方獨立自處,就像琵琶的眾弦隨同一首曲子顫動,卻各自獨立。

付出你的心,但不是交給彼此保存。

站在一起,但別離太近。”

這裡我發現紀伯倫對婚姻的觀念是很特別的,或者我可以說前衛嗎?

他相信夫妻之間是要保持一些距離,保有自己的空間和生活,這個想法對一個二十世紀初的人來說應該算特別吧。

「論死亡」

“死亡不過是赤裸裸站在風中,融入陽光裡罷了。

停止呼吸不過是讓氣息脫離不安的浪潮,讓它升起和擴大,毫無窒礙去追尋上帝罷了。”

「論友誼」

“你與朋友分開,不會難過; 他不在時,他身上最為你所愛的地方會更加清楚,就像高山在登山客眼中從從平原看得更清楚。

只追求展露愛情訣竅的愛不是愛,而是撒網:只會補到無益的東西。

永遠用你生活的時間去找他。

他該填補你的需求,不是你的空虛。

友誼的甜蜜中但願有朗笑和樂趣的分享。

心靈從小事物的露水中發現了黎明,又煥然一新。”

這幾個片段是我特別有印象的,而這本薄薄的書我也讀了兩遍,特別是那幾個不安與浮躁的時刻,似乎就被這麼輕巧安靜地撫平了,字裡行間也帶有不少宗教的色彩,這可能也歸因於他出身於一個宗教氣息強烈的家庭,在那個饒富水源,蔥樹圍繞的黎巴嫩地區,西方世界裡所謂的聖地的芬圍,依稀也能讓我們從文字的想像中感受到幾分,它讓人在渾噩的生活當中似乎又找到了一些光明,這些誠摯的叮囑也讓人尋找到更多精神上的目標。

2008年11月29日 星期六

齊瓦哥醫生(Doktor Zhivago)---- 巴斯特納克Boris Leonidovich Pasternak

"我和你就像世界上最初的兩個人:亞當和夏娃,那時她們沒有可以遮身蔽體的東西,現在我們好比在世界末日,也是一絲不掛,無家可歸。

現在我和妳是這幾千年來世界上所創造的無數偉大的事物中最後的兩個靈魂,正是為了懷念這些已經消失的奇蹟,我們才呼吸、相愛、哭泣,互相攙扶,互相依戀。"

~~~Doktor Zhivago by Boris Leonidovich Pasternak

這是一部很大的小說,只有軍旅生活這樣平板的日子才能對這樣厚重的書有深刻的體認。

時代的背景大約是帝俄時代的日俄戰爭,經歷一次世界大戰到十月革命,到那個共產黨統治的蘇俄,橫跨了大約四十年左右的時間,這故事的主角齊瓦哥經歷了這混亂而且動盪不安的時代,而在這當中他目睹在混亂的時代下人心的轉變,貧窮、飢餓、疾病殘怒地凌虐著俄國的人民。

"環境的可怕也就在這裡,環境殺人靠雷與電嗎?

不是的,環境殺人是用白眼和流言蜚語,到處是明槍暗箭,一根蛛絲可以扯斷的,如果已經編織成網,你就無法從中脫身,只有越纏越緊了,所以卑鄙者和弱者往往能制服強者。"

其中最感人的片段就"愛情",他和他的愛人拉娜的相遇所發出燦爛的光芒,無疑是那黑暗的世界裡最美麗的。

"當情慾像永恆的春風吹入他們不幸的生活中的時刻,也就是他們互相坦露的時刻,是對自己和人生認識愈來愈深刻的時刻。"

然而她們相遇也不是這樣的順遂,這黑暗的時代狠狠地將她們分離,拉娜是過於早熟敏感而且脆弱的,齊瓦哥則是個深沉而複雜的人,他是一位醫生也是一位詩人,透過齊瓦哥醫生,巴斯特納克用一種充滿詩性的筆法傳達出這兩個人的感情,彷彿一片黑暗焦土中攀爬出地鮮紅玫瑰在渾沌之中發出的至情至性的愛。

讀這本書讓我受到很大的感動,我想是作者的緣故我覺得很能從文字當中感受到那個時代的可怕,那種動盪不安,人心劇變,一個人開始對人性甚至信仰產生懷疑,最後是這個社會的崩毀,而唯一能夠牽繫著彼此的只有愛情,這愛情讓我非常感動。

這裡有許多我喜歡的文字片段。

"他們所以這樣親密,除了心靈相通之外,還因為他們和世上其餘的人不同。他倆都憎惡當代人身上那些最典型的東西,那種虛假的狂熱、做作的激情和極端的平庸與膚淺。"

"樹林裡很安靜、很寂寞,依然是冬天的景象,只是偶爾有樹木沙沙地響了一陣子,想抖落下部樹枝上的積雪,就好像要摘去項圈或解開領口那樣。"

"我就要見到妳了,我的美人兒,我那雍容華貴的山梨樹,我的心肝~"

另外一個我對齊瓦哥醫生的聯想來自於Jan Saudek,一個捷克的攝影師,我想起有幾幅他的作品帶給我很強烈的意象,這強烈的意象可以和齊瓦哥醫生裡做一個連結。

2008年11月1日 星期六

大亨小傳 (The Great Gatsby) ---F.Scott Fitzgerald

"我年紀還輕、世故不深的時候,我父親曾教訓過我一句話,直到如今我還是放在心上反覆思考。

他對我說:

「每次你想開口批評別人的時候,只要記住,世界上的人不是個個都像你這樣,從小就佔了這麼多便宜的。」

他沒有往下多說──我們父子之間話雖不多,但一向有許多事情彼此會意,所以我當時懂得他的話大有弦外之音。

由於父親這個教訓,我一生待人接物寧可採取保留的態度,而不亂下斷語。‧‧‧

我前面提我父親的話,似乎我們父子都有點瞧不起人的樣子,但他的意思是說,不是每個人的家庭背景能賦予他以同等的善惡觀念──我惟恐忘了這個教訓,責人過苛,而有所失。"

~~~~ by F. Scott Fitzgerald

這是很棒的一句話,當初看的時候就很有印象,就一直記著這句話,直到最近我對這句話才有一番新的體悟。

要做到這樣其實有點難,畢竟我們有一些價值觀是從小就開始建立的,我們認為某些事情應該如何如何,如果事情不如我們想像的,免不了要大肆批評一番。

但是最近我逐漸了解到的,也是我的一位好友常掛在嘴邊的一句話,凡事沒有對錯,而是需要對照。

另外一個我對大亨小傳的一個很抽象的體悟,是我在讀了村上春樹的<挪威的森林>之後,村上春樹在書中說,渡邊凝望著直子家的燈火的眼神,就很像蓋次璧每夜守望著對岸黛西家微暗的小光,長久注視著那微弱搖晃的燭光。

當初看這句子的時候,似乎有感覺到一點點什麼,但在看過挪威的森林之後,彷彿能夠抓住這種凝望、守護的感覺,這感覺很抽象,卻很讓我感動。

"他朝著你一笑,表示彼此會意---不,更勝於會意。他那種笑容是你一輩子也難得遇見四五次的,笑得使你心裡非常舒服,好像她本來是以這副笑臉去應付宇宙萬物的,可是最後不由自主只能為你,專門為你而笑。他這一笑向你表示他瞭解你,相信你,並且告訴你他對你的印象正是你最得意時希望給予別人的印象。"

這是書中我很喜歡的一段話,描述Gatsby給Tom的一個笑容,這個笑容蘊含著非常複雜的情緒和感受,也描繪出Gatsby所給人不平凡的魅力和氣度。

But his heart was in a constant, turbulent riot. The most grotesque and fantastic conceits haunted him in his bed at night.

A universe of ineffable gaudiness spun itself out in his brain while the clock tickled on the washstand and the moon soaked

with wet light his tangles cloths upon the floor. Each night he added to the pattern of his fancies until drowsiness closed down

upon some vivid scene with an obvilious embrace. For a while these reveries provided an outlet for his imagination; they were a satisfactory hint of the unreality of reality, a promise that the rock of the world was founded securely on a fairy`s wing.

可是他內心一直在混亂的交戰中。晚上各種離奇怪誕的幻想都侵入他的睡鄉。小時鐘在洗臉檯上滴答的響,地上拖下來一堆亂七八糟的衣裳浸在清涼如水的月光裡,一面他腦海裡交織著一幅筆墨難以形容的繁華世界的美景。

每夜他把幻想中的圖案再畫龍點睛的描上幾筆,一直等到瞌睡蟲來把他送入烏有之鄉為止。

在那個階段他這樣胡思亂想使他精神上有一種發洩,同時使他瞭解而安慰現狀並不是真實的,未來的天下還是穩穩地建築在仙女的蟬翼上。

書本的最後提到,我這本喬治高所譯的大亨小傳是非常好的版本,其中我最喜歡的就是這一段。

大亨小傳裡面的Gatsby似乎是一種美國夢的代表,從一個平凡的年輕人後來靠著努力與際遇搖身一變成了一個大亨,或許他是個黑社會大亨,不過他是一個有所執著的人,也是這樣的執著才讓他蛻變。

我不能接受的是,這一切竟然都是建築在浮華、奢靡和名利之上,這樣和我腦海中的美國精神有點背離,我心目中所想的美國價值似乎是It`s a wonderful life裡面那樣一個成熟、穩重多朋友的踏實男人,所以我有一點不能接受,但我還是很喜歡這個故事,尤其是那個凝望的感覺,

我想有機會我應該還會再讀一遍。

訂閱:

文章 (Atom)